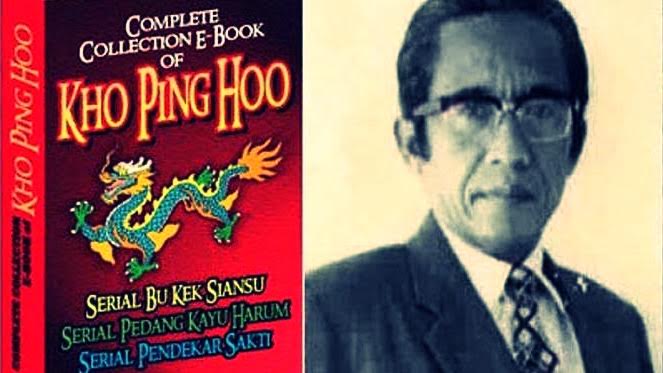

Ceknricek.com — Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo, namanya mungkin memang tidak tercatat dalam teks-teks pelajaran maupun khasanah sastra Indonesia. Namun bagi penggemar cerita silat ia mungkin dapat disejajarkan bahkan menjadi inspirasi terhadap S.H. Mintardja, Arswendo, hingga Seno Gumira Ajidarma dalam mengekplorasi cerita silat alias wu xia.

Sebagai seorang pengarang, karya-karya Kho Ping Hoo sangatlah banyak. Menurut Suryana Sobarie dalam artikel Reproduksi Buku Kho Ping Hoo (Pikiran Rakyat edisi 10 November 2014), selama hidupnya Kho Ping Hoo telah menulis sebanyak 152 judul buku yang terdiri dari 127 cerita silat berlatar Tiongkok, dan 25 cerita silat berlatar Indonesia (Jawa).

Sumber : Istimewa

Sementara Leo Suryadinata dalam Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia (1996) mencatat, selama hidupnya Kho Ping Hoo telah menulis sekurang-kurangnya 180 judul buku. Dalam hal ini saya tidak berdebat mengenai data tersebut, namun hanya ingin berasumsi.

Kho adalah penulis cerita silat, dalam menulis cerita tersebut ia membuatnya menjadi puluhan jilid dalam satu judul buku, sebagai contoh; dalam buku Si Tangan Halilintar ia membuatnya hingga 22 jilid. Jika dalam hal ini diambil salah satu data terendah dari Suryana Sobarie yang menyebutkan Kho selama hidupnya hanya menulis 152 judul buku.

Ingat 152 judul. Jika angka sekurangnya dikali 20 (rata-rata jumlah jilid per judul) maka minimal Kho Ping Ho selama hidupnya telah menulis buku sebanyak 3.040 judul buku. Dapat dibayangkan bagaiman produktifnya Taihap Kho?

Hidup Berkelana dari Kota ke Kota

Lahir di Sragen 17 Agustus 1926 dari keluarga Tionghoa peranakan, Kho Ping Ho sempat sekolah di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) dan menyelesaikan sekolah sampai kelas I MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Lain dari itu ia juga sempat kursus Tata Buku.

Di umur 14 tahun Kho sudah lepas dari bangku sekolah dan menjadi pelayan toko, hingga kemudian Jepang menginvasi Solo dan ia pun pindah ke Surabaya, bekerja sebagai penjual obat. Di sana ia menjajakan pil-pil semacam obat kina dan yang lain ke toko-toko.

Sumber : Istimewa

Setelah revolusi bergolak Kho akhirnya kembali lagi ke Sragen untuk memulai hidup yang lebih baik, namun, sebagaimana nasib belum berpihak di tempat kelahirannya dan memberinya peluang baik. Ia pun memboyong istri dan anak-anaknya ke Barat, yakni ke Tasikmalaya.

Agaknya, di Tasikmalaya inilah segalanya bermula. Pada tahap pertama ia bekerja menjadi staf dari seorang anemer yang sedang membangun sebuah rumah sakit di Banjarnegara. Sedikit demi sedikit sukses berhasil diraih.

Pada tahap akhir ia pun berhasil menjadi Ketua Perusahaan Pengusaha Pengangkutan Truk (P3T) kawasan Priangan Timur meskipun ia tidak pernah mempunyai truk dalam hidupnya. Di kota ini, Kho pun mulai merasa nyaman hingga ia cukup kerasan untuk lama tinggal di sana lama, yakni enam tahun, dari 1958-1964, dan juga karena faktor inilah ia kembali menekuni hobi lamanya; menulis.

Bersama beberapa penulis lokal di kota tersebut, ia mendirikan majalah Teratai yang dijadikan wadah bagi komunitas penulis. Untuk mendorong tiras penjualan majalah Teratai, mereka memuat cerita-cerita silat yang pada waktu itu cukup digandrungi. Ia pun menghubungi Oej Kim Tiang seorang penulis dan penerjemah cerita silat yang sudah terkenal untuk menyumbangkan karyanya. namun permintaan tersebut ditolak si penulis.

Karena Oej Kim Tiang menolak permintaannya, ia mencoba menulis sendiribukan menerjemahkan seperti Oej Kim Tiang, karena ia tidak menguasai bahasa Tionghoa dengan baik, tulis Sobarie dalam harian Pikiran Rakyat edisi 10 November 2014.

Sumber : Istimewa

Dari sinilah kemudian lahir karya-karya cerita silat berrsambungnya yang pertama, Pedang Pusaka Naga Putih (Pek Liong Pokiam) pada 1958 yang meskipun karena terpaksa cukup direspon secara positif oleh pembaca.

Setelah itu, karya-karya lainnya yang diterbitkan oleh Penerbit Analis pun muncul, seperti Si Teratai Merah (1959), Sepasang Naga Berebut Mustika (1960), Pendekar Bodoh (1961), Pedang Ular Merah (1962), Pendekar Sakti (1962), dan Pedang Penakluk Iblis (1962).

Ketika menyadari karya-karyanya mulai digandrungi pasaran, lewat bakat dagangnya dan ada peluang di sana, ia pun mendirikan percetakan umum bernama Jelita. Namun usaha tersebut berumur pendek akibat kerusuhan rasial yang melanda kota Tasikmalaya pada 1963 yang banyak memakan korban warga keturunan Tionghioa termasuk dirinya.

Setahun setelah kerusuhan, Kho memutuskan untuk pindah ke Solo. Ia mencoba bangkit untuk menata hidupnya kembali, bersama anak-anaknya ia kemudian menerbitkan percetakan bernama CV Gema Abadi pada 1965.

Kematian Sang Pendekar

“Kho Ping Hoo tak semena-mena menyatakan bahwa sejarah selalu merupakan “sejarah atas”. Dengan menurunkan orang-orang istana ke desa-desa, sungai, gunung dan sawah, dan bahkan menjadi gembel, ia ingin memperlihatkan bahwa sejarah juga bergerak di bawah. Bahwa sejarah juga merupakan kisah kaum antah berantah” tulis penulis kondang Eka Kurniawan dalam buku Kho Ping Hoo dan Indonesia (2012).

Sumber : Istimewa

Sebagai orang yang belum belum banyak membaca karya-karya Kho Ping Hoo saya pun mengamini esai penulis Cantik Itu Luka tersebut yang juga sempat ia singgung di dalam buku lain, Senyap yang Lebih Nyaring (2019) bagaimana Ia memandang Kho sebagai salah satu harta karun kesusastraan Indonesia.

Dan kini, 25 tahun yang lampau, tepat pada tanggal hari ini 22 Juli 1994, di usianya yang ke 68, Kho Ping Hoo, sang Pendekar dan harta karun tersembunyi kesusastraan Indonesia tersebut meninggal dunia akibat serangan jantung. Sebagaimana seorang pendekar selalu melawan segala kebathilan dan penindasan, marilah kita simak salah satu alasan Kho kenapa ia berpijak untuk menjadi seorang penulis.

Saya menulis untuk mencurahkan hati saya. Dengan menulis saya bisa melepaskan persoalan penindasan yang ada di dalam batin. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari saya sering menjumpai ketidakadilan, penindasan, dan kerakusan. tapi saya hanya bisa marah dalam hati. Untuk mengkritik saya tidak memiliki keberanian. Lewat cerita silat saya bisa mengkritik tanpa harus menyakiti perasaan siapapun, tulis dia.